| 音楽TOP | 楽譜リスト | 音楽資料室 | 作曲家一覧表 | ||||

| バロック ハウス |

テレマン 倶楽部 |

VIVA!室内楽 |

ミュージックサロンを作るの記

| 音楽TOP | 楽譜リスト | 音楽資料室 | 作曲家一覧表 | ||||

| バロック ハウス |

テレマン 倶楽部 |

VIVA!室内楽 |

| 8/1 | サロン作り開始 | 9/2 | 入口の段差 | 12/28 | 防音工事 |

| 8/2 | 場所はここ | 9/4 | 電気と照明 | 1/5 | 図面と違う(T_T) |

| 8/3 | 部屋の形 | 9/6 | リモートキーシステム | 1/12 | 椅子を買いました |

| 8/4 | 部屋のイメージ | 9/8 | ピアノの場所が変わった | 1/17 | 控室が作れる! |

| 8/6 | 看板について | 9/10 | 消防法対策 | 1/19 | 書棚を買いました |

| 8/10 | テレマンの暮した町 | 9/13 | ピアノの移動 | 1/27 | 防音床とインテリア小物 |

| 8/11 | テレマンの紹介 | 9/17 | 内装・壁面はどうする? | 2/21 | 腰壁パネル |

| 8/15 | テラスの設計 | 9/25 | サロンで何をやるのか? | 2/26 | ハンブルクの古地図 |

| 8/18 | 移動壁で部屋をつなげる | 10/8 | フラワーガーデン造り | 3/18 | 入口工事 |

| 8/19 | 蛇腹パーティション | 10/28 | 内装変更 | 4/7 | 内装完成 |

| 8/22 | 移動式仕切りパネル | 11/1 | いやはや | 4/24 | あと少しで完成します |

| 8/26 | 賃貸契約成立 | 4/29 | オーディオセットが入りました | ||

| 8/29 | モニターテレビ | 12/14 | 内装工事始まる | 5/31 | やっと完成しました |

2022/8/1

たいへんご無沙汰しておりました。管理人の末松です。

2年半前に心筋梗塞、1年前に左足骨折、慢性の腰痛と膝痛に加えて最近は指のヘバーデン結節に悩み、

それに拍車をかけるような新型コロナの蔓延で、音楽に傾ける情熱はすっかり冷め切ってしまい、

毎日がグータラ生活の繰り返しで、このままでは人生最後の時間を無為に終えてしまうとの危機感から、

終活の総仕上げも兼ねて、最後の情熱をこのサロン作りに傾けることにいたしました。

73歳・団塊ボーイの、再起をかけた挑戦です。

本当はこの近況報告を書こうか書くまいか迷ったのですが、

あえて生活にストレスとモチベーションを与えるために、

出来上って行く様子をご報告することにいたしました。

そんな超私的なページですが、ご興味のある方はお付き合いください。

♪♪♪

さて、物事を始めるにはしっかりしたコンセプトが大切です。

「やりたいこと」はこんなことです。

私は以前、月に1度、お寺の集会場の2階を借りてバロック音楽の例会を主催していました。

参加者が交代でトリオやカルテットなど、いろいろな曲を演奏するのですが、

こんなに楽しい曲を、道行く人も聴けたらいいのに、と思っていました。

いわゆるストリートミュージックの室内楽版ですね。

ストリートピアノはあちこちで盛んにおこなわれていますが・・。

演奏する人と聴く人がいっしょになって楽しい時を過ごす、ヨーロッパでは当たり前ですが、

ここ大泉学園でもこれをやりたいなあ、という気持ちでいました。

そのための条件は、いつでも好きな時に朝から夜まで音を出しても良い環境が必要です。

そして、ピアノやチェンバロなどの大きな楽器が常設してあること。

わざわざ会場を借りに行って、その都度鍵を開けたり閉めたりなんて、めんどくさくてだめです。

その次にこだわったのは、1階ということです。

外から中の様子が見えるし、気軽に入れて、いつでも出て行ける。車いすの人も入れます。

私自身膝と腰が悪いので、重いファゴットをかかえて階段の上り下りはしたくない。

駅から近くて、沢山の人が集まれて、しかもそこは屋外のリラックスした広場の雰囲気。

おお、なんと贅沢なのでしょう。これこそ音楽人にとっては夢のパラダイスです。(笑)

よおっし、一丁それを作ってやろうじゃないか!ということなのです。

▲TOPへ

2022/8/2

さて、肝心の物件ですが、うってつけのを見つけました。

(というよりも、この物件を見つけたからやろうという気になったのですが)

大泉学園の駅から徒歩2〜3分、賃貸マンションの1階です。

この8階建のマンションはいわゆる音楽マンションで、音楽家の人しか入れません。

全室に防音が施されていて、朝9時から夜11時まで音出し可です。

つまり、階上の住人はすべて楽器を演奏する人というわけです。歌手の人もいるそうです。

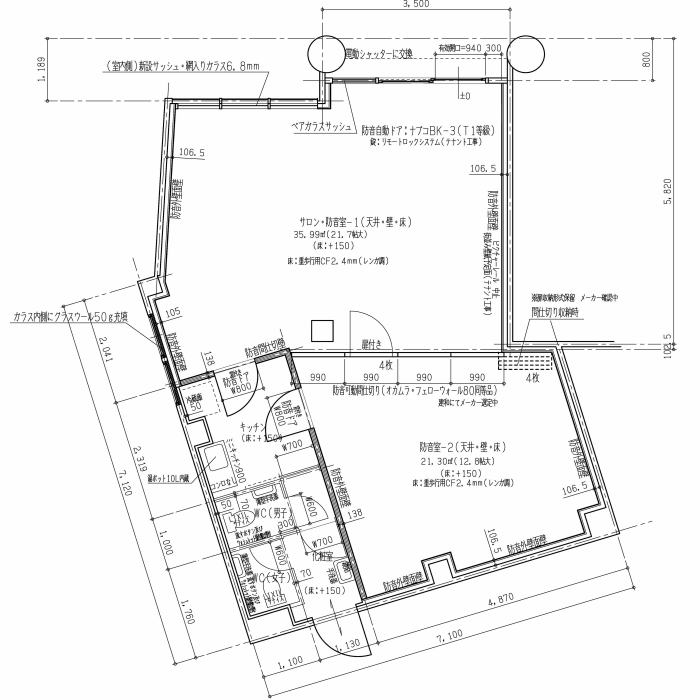

ところが1階だけは、いわゆるスケルトンで、内装はありませんから、

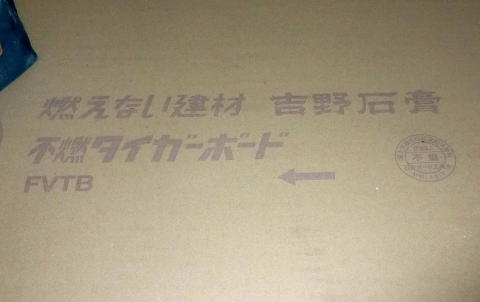

こちらの負担で防音工事をしなければなりません。広さは約20坪(40畳)です。

メリットは自由に内装デザインや部屋割りレイアウトができることです。

すでに借りてあるピクアショップも目と鼻の先です。

サロンの管理はショップの店長さんに兼任してもらえそうなので、

人件費はかかりません。外観の雰囲気もいいし、よし、ここに決めた!

(と言っても、まだ契約は済んでいません。きびしいオーナーの審査がある。)

▲TOPへ

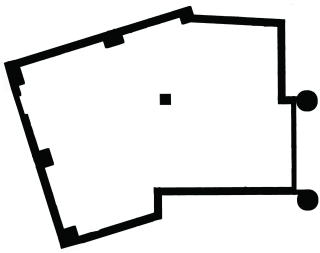

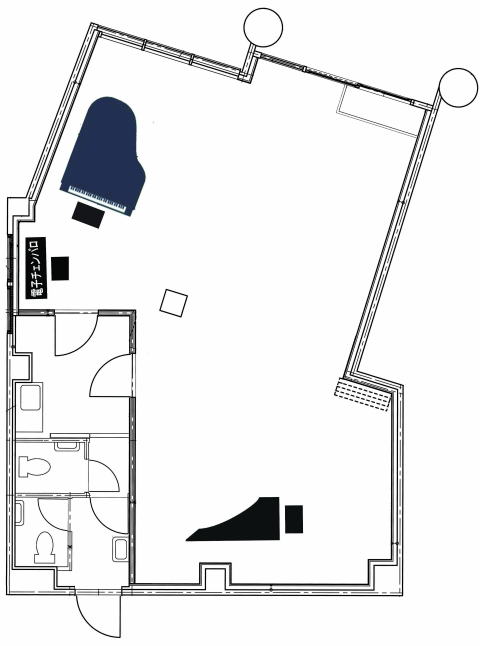

2022/8/3

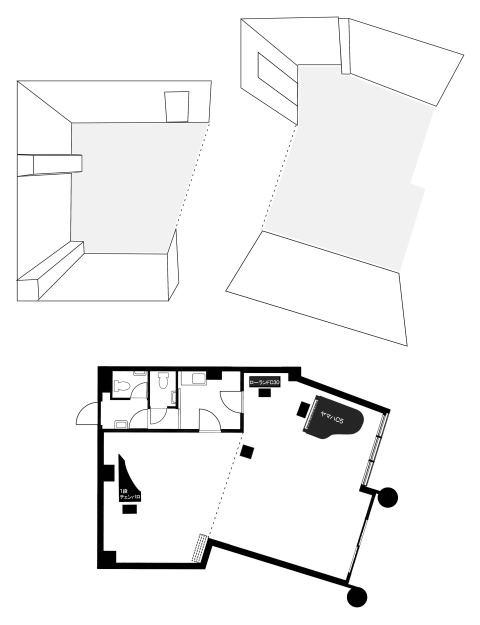

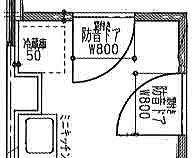

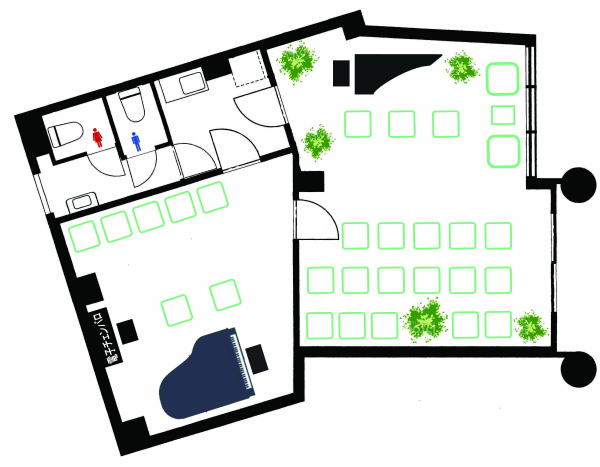

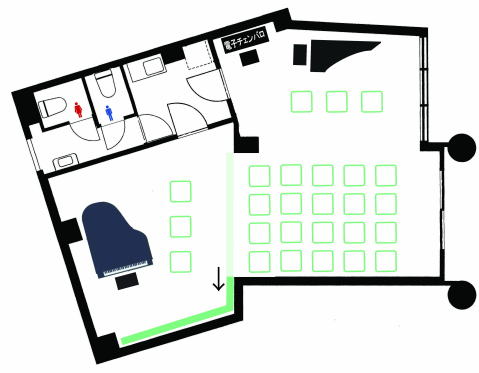

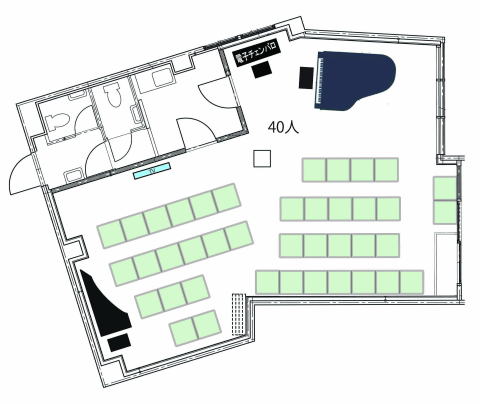

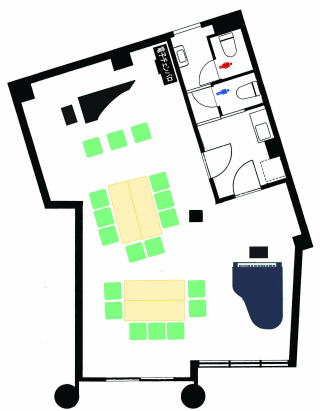

さて、屋内の平面図ですが、こんな形になっています。

なんとも複雑奇妙、一番最初は屋内駐車場だったところを拡張して

店舗にしたのでこんなことになったようです。右側の丸い柱の間が入口です。

なんだか、何億年後かにアメリカ大陸とアフリカ大陸がドッキングして

なんたら大陸ができる、みたいな感じの構造ですね。

右のスペースの上下の線は平行が出ていないように見えますが、

そのとおりで、ちょっと角度がついています。(いったいなぜ?)

もっとも音楽室は向かい合わせの面が平行だと音の反射の関係が悪く、

わざわざ斜めの壁をつくったりする人もいるようですから、

まあ、これはこれでいっか、といったところです。

それにしても真ん中の太い柱がじゃまですね。

でも地震が来た時に上が落ちてくるよりはよっぽどましなので、

これも、まあいっか、といった感じです。(よくなくてもどうしようもない)

ここにピアノの部屋とチェンバロの部屋を作ります。(柱が境だろうなあ)

トイレは男女別の2つ、キッチンも必要です。ピザをとったり、お酒も飲めるように、

演奏したあとの宴会もできるようにしたいですから。

こういったことが、時間借りでなくて専用で使えることのメリットです。

オーナーからの要望は、完全防音ということです。

入居者からクレームが来たら商売(賃貸)に差し障りがありますからね。

ただ、防音といっても完全無欠というのはしょせん無理で、

部屋の外には多少漏れるけれども、他の部屋の中からは聞こえない、といった程度です。

もう一つの条件は、トイレは左上の隅に作るということです。(ドレンの関係らしい)

しかもそのちょっと下には非常口用の扉があるので、それをつぶすわけにはいかない。

さて、みなさんならどうレイアウトしますか?

▲TOPへ

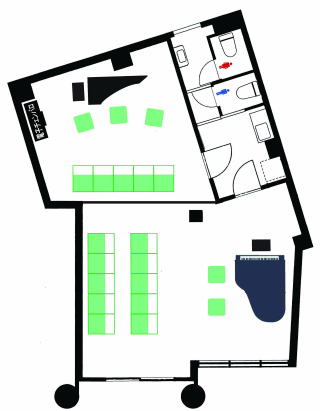

2022/8/4

まだ借りてもいないのに、構想はどんどんふくらんでいきます。

あーでもない、こーでもない、といろいろ部屋割りを考えて、

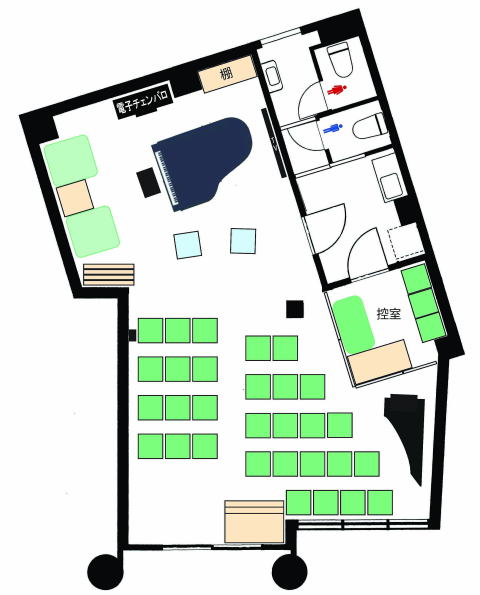

ほぼこのような感じでまとまりました。。

ピアノが奥の部屋になったのは防音レベルの関係です。

完全防音にするには浮き床にしなければならず、15cmぐらい高くなるため、

入口を入ってすぐはちょっとマズイ思い、音の小さいバロック音楽の部屋にしたわけです。

チェンバロの部屋が約20畳、ピアノの部屋が約12畳です。

チェンバロの部屋は、ストリートミュージックの雰囲気を出すために、

ヨーロッパの小さな広場のイメージを作りたいと思います。

床は石畳、奥の壁はヨーロッパの民家の外壁、木立や外灯も置きます。

こんなすてきな風景がつくれたら最高ですね。でも噴水はとてもムリ(笑)

どのような景色にするかを、模索しています。

市民のための音楽を標榜していたテレマンの住んでいたあたりの景色にしたいと

考えていますが、さてうまくいくやら?

▲TOPへ

2022/8/6

さて、お次は看板です。

以前ここのテナントはポラン書房という古本屋さんでした。

その業界ではかなり有名なお店で、コロナのためか撤退してしまいましたが、

そのお店が掲げていた看板がかなりインパクトのあるものでした。

ついつい入りたくなって、私も何度かここで売り買いをしたものです。

ちなみにピクアショップのウインドウディスプレイは、

このお店のウインドウを真似したものです。

こげ茶色の仕切られた棚に小物が置いてあって(売り物ではない)、

なんとなく楽しい気分にさせられたものです。その雰囲気を町に残そうと・・

その看板にはとてもかないませんが、同じサイズでこんな感じにしてみました。

本当はもっと深い緑色(モスグリーン)なのですが・・

PINO(ピーノ)というのはイタリア語で「松」です。英語だとPINE(パイン)ですね。

なかなか可愛らしい単語だったので、即採用です。(笑)

下にピアノとチェンバロの白・黒の鍵盤を配置して完成!

上のキャッチフレーズは、まだ今後変わるかもしれません。

ストリートビューに合成してみました。この緑色が実際に近いです。

▲TOPへ

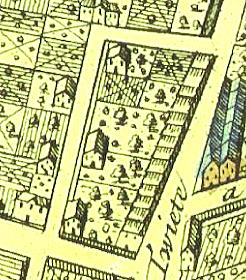

2022/8/10

本日、正式に借りられることが決定しました。

図面も正確なものを作ってもらったので、

これで迷うことなくレイアウトの設計ができます。

防音はかなりレベルの高い設計になっています。

これなら他にまったく気をつかうことなく思い切り音が出せます。

設備は結構特殊なものを使う関係で、調達に時間を要し

(たとえば防音の自動ドアや、2重ガラスサッシなど)

へたすると今年いっぱいかかりそうな気配です。

まあ、急ぐ仕事ではないので、楽しみながらのんびりやります。

なにを楽しむかというと・・・

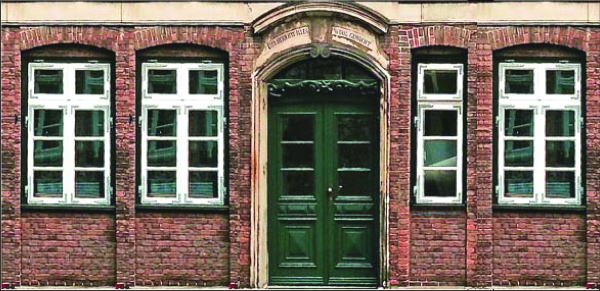

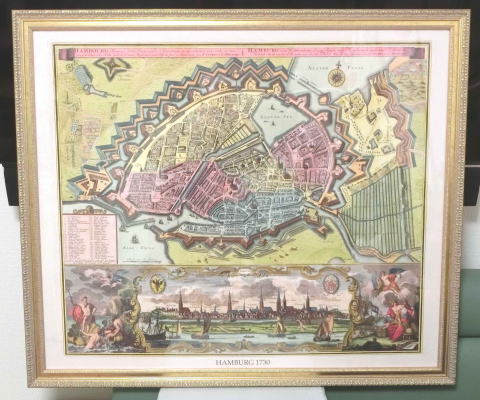

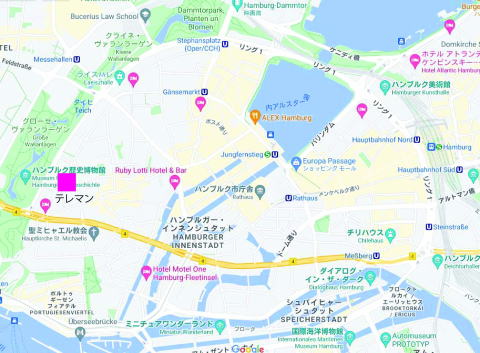

テレマンの暮した街並みを再現しようと思うのです。

あれからネットでずいぶん調べたりして勉強しました。(笑)

テレマンは40歳の時にハンブルクに移り住み、

生涯をハンブルク市の音楽監督として、

教会や市民のための音楽を作り続けました。

現在、ハンブルク市の「ペーター通り31番」という所に、

テレマンの博物館があります。テレマンの暮した場所、

ここの風景を再現したいのです。

「ペーター通り」 車の止まっている建物はブラームス博物館(39番地)

その向こう、次の次の建物がテレマン博物館です。(31番地)

反対側からの景色。2つ目のとんがり屋根の下が31番地

サロンの奥の部屋の壁をこの景色にしようと考えています。

床はレンガ模様のタイルカーペット、これは大丈夫だそうです。

木立はフェイクグリーンで、外灯はスタンド式で、

部屋の壁は、内装が出来上がってから、別途ディスプレイ屋さんに頼んで

作ってもらって貼り付けようかなと思っています。うまくいくのかどうか?

これで、サロンのドアを開けたらそこはハンブルクのペーター通り。

もしかしたらミヒャエル教会に出かけるテレマンに遭えるかも(笑)

▲TOPへ

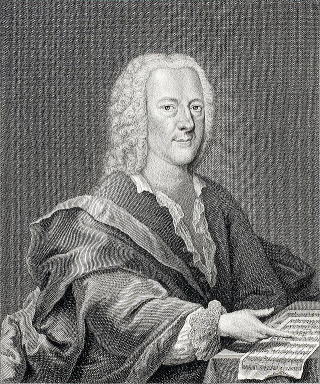

2022/8/11

ところで、突然テレマンって言われても、それ誰?という方のために

ちょっとだけご紹介します。

彼はバロック時代、バッハやヘンデル、ヴィヴァルディとともに活躍した作曲家です。

中学校の音楽室に掲げられた肖像画の中にもなかったため、

一般の人にはほとんど知られていませんが、実は当時それらの作曲家よりもずっと有名で、

聖トーマス教会が楽長として招こうとしたけれど断られたので、

しかたなくバッハにしたと言われているほどです。

日本であまり知られていなかったのは、ひとえに戦後の音楽教育家の研究不足でしょう。

現在ではバロック音楽の流行もあり、インターネットの発達も相まって、

広く知られるようになりました。

彼が戦後音楽教育家の興味の対象外になったのは、その音楽の内容にあると思われます。

おそらく、音楽が簡単で難しくなく奥が浅い、と思われたのでしょう。

バッハやベートーベンの音楽は崇高で奥が深く芸術性が高い、といったところです。

まあそれ以前に、たぶんよく知らなかったのでしょうね。楽譜も資料も乏しかったですから。

音楽が簡単で・・・ それもそのはず、テレマンは簡単に書いてくれていたのです。

というのは、彼の信条は、音楽はごく一部の上手な人のためのものではなく、

広く誰でもが演奏できる簡単なものでなくてはならない、と考えていたからです。

だからといって質が低いということにはなりません。

いわばフランス料理の有名シェフが、お弁当も作ってくれていたようなものです。

彼の書き残した文章をご紹介しましょう。

『私は思うのです。もし楽譜が非常に演奏困難な音の動きをとるなら、

音楽すること、それは殆ど重荷であると。そこで人は何度も顔をしかめたくなる。

もう一度言いたいのです。万人に役立つことのできる人、

その人は、少数の人のためにだけ奉仕するよりも善をなしているのです。

つまり、平易に作曲することは、例外なく万人に奉仕することになります。

故に、この姿勢を貫くことこそ、最善であります。』

▲TOPへ

2022/8/15

さて、これはサロンの外観です。向こうのシャッター部分が入口になります。

このガラス部分の室内側には、ゆっくりお茶ができるソファーを置こうと考えています。

この前はバス通りになっていて、ここを通る人には嫌でも目に入る場所です。

古本屋さんの時は、ここに100円均一のワゴンを置いていました。

ここをなんとかしなければ・・・

そこで思い立ったのは、この場所をフラワーガーデンにしよう、と。

バスの窓から覗いた人が、おや、あそこに素敵な何かがあるぞ、

降りて行ってみようかな、と思えるような景色を作りたい。

近くのコンビニの駐車場の脇にすてきなローズガーデンが作られていて、

そんなに広くなくても、わくわくするような庭が作れるんだなあ、と

かねがね思っていたのです。

部屋の内側からも、外からも、そんな素敵な風景が見れたらいいですよね。

よっしゃぁー、作るぞー!

と言っても、残念ながら私にはそんな趣味もスキルも無い。

作るには作っても、手入れもできず、そのまま枯らしてしまって

返って無様な景色になっては、

やらない方がまだましだったということになりかねません。

そこで考えたのは、ここはプロに頼もう、ということです。

この通りの1Kmぐらい行ったところに、感じの良いフラワーショップがあって、

そこなら近いから、デザインもまかせて、作ったあとも

定期的に手入れをお願いできるかもしれない、と思い、

車で立ち寄って、お店のきさくなご主人と話しをしてきたのです。

お会いしてみるとすごい方で、映画やTVなどの花も手掛けるフラワーアーティストでした。

お嬢さんと二人でお店を切り盛りしていて、パパスガーデンというお店の名前は

彼女がつけたそうです。留守の時は東映撮影所に行ってることが多いらしい。

店内に入ってあふれんばかりに置いてある草花を見ると、

どれもこれも、今まで見たことのないような異世界情緒にあふれたものばかりです。

いったいこれは!?と思ってお嬢さんに聞いたら、

お父さんは変わった珍しい草花を集めるのが趣味(仕事)だそうなのです。

私の好みとしては、ごくありきたりのちょっとおしゃれな庭園風で、

そんなに変わった感じにはしたくないのですが、

もちろんそんなものはお茶のこさいさいなのでしょうが、

さてはて、この方に頼むと、いったいどんなものができるのか、

HPのギャラリーを見ると、怖くもあり、楽しみでもあります。

本当は怖い(笑)

こちらがパパスガーデンのHPです。

http://www.papasgarden.jp/

▲TOPへ

2022/8/18

さて、さっそくレイアウト変更です。

部屋を2つに分けていた真ん中の壁を可動式にすることにしました。

こうすると、右半分のスペースはチェンバロのバロックホール、

左端から右端までの下半分のスペースは、ピアノのクラシックホールとして使えます。

ピアノのスペースは床が15cm高くなっていますから、

ちょうど舞台があるような感じになります。

椅子をうまく並べれば最大30人ぐらいが座れます。

可動の壁は防音壁にしたいのですが、

もしできなければ普通のパネル壁でも問題ありません。

ピアノとチェンバロを同時に使うコンサートはないでしょうし、

2部屋に分けて使うような場合、同じ団体の中での分奏になりますから、

多少は音が漏れても、自分たちが弾きはじめれば、相手の音は聞こえません。

まあ、我慢できる程度には遮音できるものにしたいですが。

これで、ピアノを使った演奏会が開けるようになります。

考えているのは、町の小さなピアノ教室の発表会です。

生徒さんが5〜6人というこじんまりとした教室も多いと聞きます。

そういうところでも、発表会はやりたいはずですから、

一定のマーケットはあると思います。

そうして考えると、前のレイアウト案は中途半端でしたね。

バロックの音楽会はできるけれど、ピアノを使った音楽会はできなかった。

音楽人口としては、チェンバロはピアノの千分の1ぐらいでしょう。

単に仕切りを取り払っただけですが、

これで、かなりユニークなミュージックサロンが誕生することになりそうです。

▲TOPへ

2022/8/19

ところでピアノホールでみんなちょっと気になっているのは、

舞台になる部屋の角度がカクっと曲がっていることだと思います。

実際にまだできていないのでわかりませんが、

それが演奏にどのように影響するのか、しないのか?

もしかしたらピアノおさらい会で、小学生がそれが気になって間違えて弾いてしまうとか、

聴いている方も、最初から最後まで舞台の曲がりばかりが気になって、

どんな曲だったのか全く印象に残ってない、なんてことになっては

せっかくのホールが台無しです。

さて、どうしましょうか?

そこで調べてみたら、パーティションで蛇腹になっていて円弧を描けるものがありました。

これをうしろに置けば、見た目は平行に見えるのではないかと思います。

もっとも円弧でなくても平行にはできるのですが、

直線よりも円弧の方が演奏スペースの広さを確保できます。。

おまけに、いろいろメリットがありそうです。

ひとつは、パーティションのデザインがおしゃれなので、ピアノが映えて

その前で記念撮影をしたら、すてきな写真がとれそうです。

それから、パイプ椅子や折りたたみ机などを、この裏に収納できて

目障りなものを隠してしまうこともできそうです。

あとは、木製ですから、反響版として良い音響効果があるかもしれない。

これは実際に鳴らしてみないとわかりませんが・・・

つまり、こんな感じになるのです。

▲TOPへ

2022/8/22

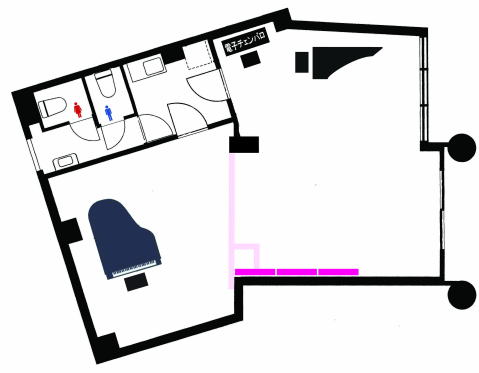

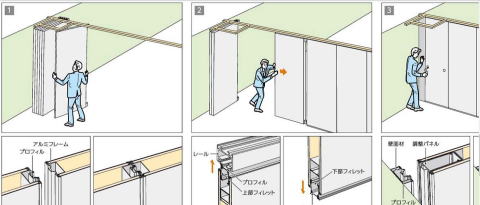

間仕切りを可動式にする件ですが、こんな感じになりそうです。

薄いピンクは天井に設置するレールです。

四角い枠の部分でくるっと90℃回転して仕切りになります。

メーカーのカタログ仕様だと、パネルは並列で収納されますが、

奥の部屋の間口が狭いため、できれば縦列で収納したいのです。

収納用のレールを長くすれば良いだけなので、簡単なことだと

思いますが、これからお伺いを立ててみます。

パネルの内側には遮音材が入っていて、幅が8.26cmあります。

パネルを設置した後、ハンドルを回すと、横と上下に

フィレットという隙間ふさぎが出てきて、密閉する構造らしい。

これで隣の部屋の声は聞こえなくなるほどの遮音ができるそうですが、

はたして楽器はどの程度漏れるかです。しかし、これが一番良さそうです。

▲TOPへ

2022/8/26

本日めでたく賃貸契約が締結されました。

いや〜〜、結構苦労しました。

なんといっても「音を出すテナント」ですから、大家さんも慎重です。

ピアノでクラシックを、チェンバロでバロックを、

というコンセプトで、室内楽のリラックスしたサロンを作るのですが、

ピアノはある意味打楽器ですから、振動が脚から床、壁・柱と伝わって

上の階に響いていくというので、どのように防音を施すかで

すったもんだしたのです。

最初はピアノの部屋、チェンバロの部屋と分けていましたが、

結局、部屋全体で使えるようにして、全体防音ということに落ち着きました。

しかし、このあとも大変です。

ドアを開けて入ったら、そこはヨーロッパのしゃれた広場!という

イメージ作りをするわけですが、

基本的な内装屋さんと、ヴィジュアルのイメージを作るディスプレイ屋さんと、

音場の環境を作る音響屋さんと、

さてはて、どのような進め方をして行けば良いのやら、

せっかくかっこいい景色の壁紙を貼って仕上げても、

その前に反響板や吸音板が置かれたら、何の意味もありません。

もしかしたら、所詮無理なことをやろうとしているのかもしれませんし。

・・・

奇しくも今年の11月20日が、私がバロック音楽の合奏団を作って50年目です。

このサロンも、おそらくそのころに出来上がると思います。

まさにこのサロン作りは、私のバロック音楽人生の集大成というわけです。

しかし、このコロナ禍、昔の仲間が集って祝賀パーティ、というわけにもいきません。

奇跡的にコロナの終結が宣言されれば、もちろんやりたいですが、

まあ、たぶんそれは無理でしょうね。

この50年間で54人の仲間が合奏団に入っては去っていきました。

プロのオーケストラで活躍して、すでに一線を退いた人もいれば、

亡くなった方も5人います。半世紀とはそういうものですね。

この2、3年はコロナでお休み状態ですが、また必ず集まって

楽しい合奏のひと時を持てればと思います。

このサロンはそういった、昔いっしょにやってきたけれど、

いろいろな事情でいつしか集まることも無くなった多くの仲間が、

再び集まってこれる場所として作るという目的もあります。

もうすでに楽器を弾くことをやめていて、合奏には参加できなくても

いっしょに聴いて、そのあとは食べて飲んで語り合って、

昔話に花が咲けば、それはそれは楽しいひとときでしょうね。

それにしても、憎らしきはコロナです。こんちくしょうめ。

・・・

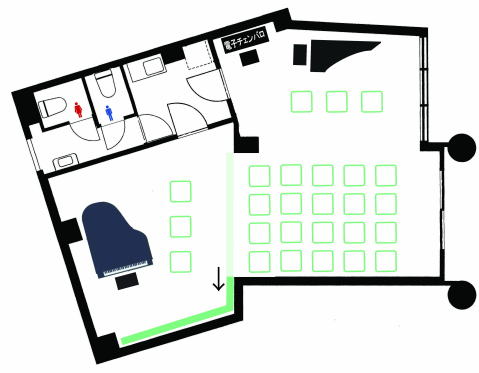

これがほぼ最終図面です。真ん中の仕切りを開放した場合です。

どの角度から眺めるかで、ずいぶん印象が変わってきます。

あれ、いつの間にかピアノが前の部屋の方に置いてあるぞ?(笑)

前と違って、部屋全体を完全防音にしたため、

もうピアノをどこに置いてもOKです。

これまでのレイアウト案ですと、真ん中の柱がキッチンとつながっていたため、

音がそこで反射してこもってしまうのではないかと思いましたが、

これでしたら音の通り道ができたので、部屋全体をホールとして使えます。

▲TOPへ

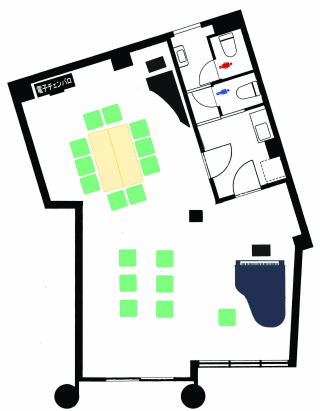

2022/8/29

また新たな発想が思い浮かびました。

あれ、これって、昔の武士の侍が馬から落ちて落馬して、

と同じような言い回しかな?(笑)

まあそれはいいとして、そろそろレイアウトについては

みなさん辟易してきたのではないかと思いますが、ダメ押しの一発を。

今朝、目が覚めたとたん、突然思い浮かんだのです。そうだっ!と。

ピアノを入口側の部屋に配置したのは、そちらの方が奥側よりも空間が広く、明るくて、

子供のピアノ発表会用にすてきな雰囲気が作れると思ったからです。

しかし、客席の数だけを考えると、奥側の方がイスがたくさん並べられます。

せいぜい20人ぐらいしか客席が無いのに、30人以上も来ちゃったらどうしよう。

そんなことばかりをこのところ考えていたのですが、

ヒラメキっていうのは、突然訪れるものなのですね。

ジャーン!!

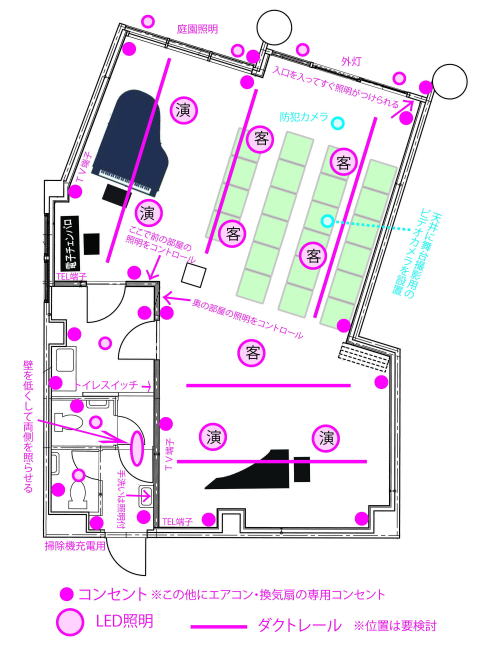

ピクアショップで使おうと思って買っておいた40型のテレビが、

どうも使うことが無さそうなので、どうしたものかなあと思っていました。

そのテレビを奥の部屋に置いて、そこにも客席を設けるのです。

ピアノの上の天井にはビデオカメラを付けて、演奏する姿を撮るわけです。

コンサートホールのロビーや野球場の外にもこういったモニターTVがありますが、

こちらはなんたって生の音が右から聞こえてきます。

映像も上の方から演奏者が大きく映って、前の人の頭も邪魔にならず、

生で見るよりいいかもしれません。

そうやって考えていくと、ピクアショップ(向かいのお店)の仕事として、

映像をダビングするサービスもありだなあ、と思えてきました。

店長さんの仕事が増える(笑)

テレビがあれば、他にもいろいろな使い方が考えられそうです。

いやー、ますます楽しくなってきました。

▲TOPへ

2022/9/2

いよいよ内装工事が始まります。

その前に設計図面が仕上らないとなりませんが、

昨日やっとレイアウトの最終案がまとまり、平面図が出来上がりました。

ただし、室内の照明や電気関係などは、まだまだ煮詰まっていませんから、

これから設計屋さんに希望を伝えなければなりません。まだあやふやです。

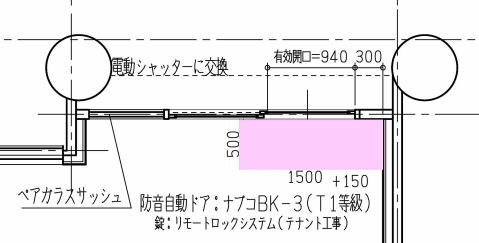

平面図を作るにあたって最後までもめたのは、入口の段差のことです。

全体を完全防音するために、壁・天井以外に、床にも防音材を入れます。

そのため、床の高さが15cm上ります。

ということは、入口のドアを開けると、室内は1段高くなってるわけです。

これでは部屋を出るときに落差があるため、踏み外したりする恐れがあり危険です。

そこで入口の前にステップを作りたいと申し出ましたが、外側に階段はNG、

作るなら室内に、ということになり、最終一歩手前の案では、

ドアを開けると玄関のような土間があって、一歩上がるような設計になりました。

50cm×150cmの土間

しかし、これでは逆に、室内に置いたイスが落下したり、

注意して歩き回らないと、踏み外して足をくじいたりする危険もあります。

そこで、設計図面をジーーーっと眺めていたら・・・ あることに気がついたのです。

それは、室内に入るドアとシャッターの間に3〜40cmの隙間があることです。

これだー! 丸い柱の間の破線の部分がシャッターです。

シャッターの内側なら外部ではないので、室内側と捉えることができます。

そこにステップを置けば良いのではないか!

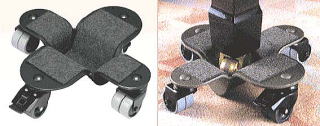

例えばこんなものを

そこでさっそく不動産屋さんを通して、オーナーにお伺いをたてると、

「シャッターの内側なら物件の範囲内だからご自由にどうぞ。」とのこと!

やったー!

これで平面図はすべて完成、すっきりとした気分で次の段階に移れます。

▲TOPへ

2022/9/4

さて、お次は照明や電気関係です。

とにかく設計屋さんにこちらの要望を伝えなければ先に進めません。

最近街でよく見かけるのは、天井に無数に埋め込んだスポットライトです。

部屋の中に明と暗ができて、なかなか雰囲気の良い部屋になっていると思います。

しかし私はあれは好みではなく、部屋全体をパーーーっと明るくしたいのです。

もう、目が悪くなってきて楽譜が見ずらいので、明るければ明るいほど良い。

それから、コンセントの位置が大事です。

コードでいくらでも増やせると言っても、

入口を横切るようなことになるのは嫌です。

したがって、これも付けられるだけ付けたい。

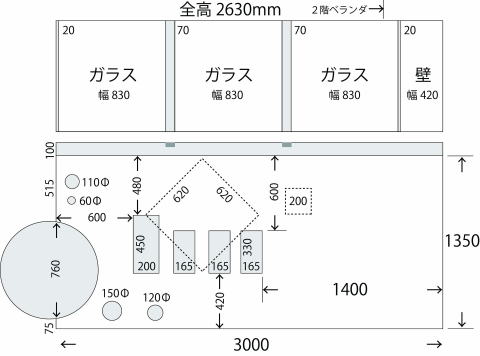

そんなことを考えながら案を練っていたら、こんなものになりました。

ただしこれは素人考えの「打ち合わせ用・たたき台」です。

このほかに、エアコンや換気扇の電源も必要ですから、

この赤丸はまだまだ増えることになります。

さて、どういったNGが出されるか、でも後から後悔しないように

思っている要望はしっかり伝えることにしましょう。

▲TOPへ

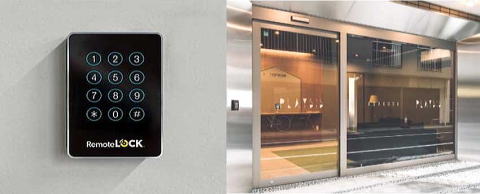

2022/9/6

このサロンは入口を引き戸式の自動ドアにしますが、

そのドアキーをリモートロックにしようと思います。

ネットで調べると、インターネットを利用して、遠隔で操作や設定ができるらしい。

つまりパソコンを使って、何月何日の何時から何時まで、この暗証番号で開けられる、

という設定ができて、その番号を申込者にメールなどで伝えておけば、

当日はわざわざ開錠に行かなくても、利用者が自由に入退室できるというものです。

オーナーサイドが自由に出入りできるマスターキーの機能や、完全開放の機能もあります。

ホテルなどはカードを使っていますが、暗証番号なら申込者と会う必要もありません。

アクセルコントロールシステム TOBIRA

https://remotelock.kke.co.jp/products/acs-tobira/

| ケース1:オーナー関係者のグループが練習や例会を行う。(メンバーに暗証番号) ケース2:オーナー関係者がアンサンブルのコンサートを行う

チケットを持った人のみ入場できる(チケットに暗証番号) ケース3:オーナーが主催してオープンコンサートを行う。

道行く人が誰でも入ってこれるストリートミュージック(完全開放)

ケース4:一般の合奏グループに合奏の練習用として貸し出す(申込者に暗証番号) ケース5:ピアノの小規模な発表会用として町の先生に貸し出す( 〃 ) ケース6:ピアノや歌のレッスン場として町の先生に貸し出す( 〃 ) ケース7:パーティーやセミナーの会場として一般に貸し出す( 〃 )

|

| 2部屋の分奏 | |

|

合奏の仲間が集まって、思い思いの曲を弾いて 楽しむグループ例会です。 一応の防音機能のある仕切りパネルを閉めれば 2曲同時に演奏して楽しめます。 経験上、隣の部屋の音がわずかに聴こえても、 自分たちが合奏を始めれば、まずほとんど気に なることはありません。 バッハやテレマンの曲をやっている隣で、 ベートーヴェンやブラームスの曲が聞こえる。 かなり楽しいことになりそうです。 |

| ピアノなどの例会 | |

|

ピアノやフルート、ギターやリコーダーなど、 同じ楽器の人が集まって楽しむ例会です。 仲間内だけの演奏と観賞ですから、人数も さほど多くありません。 こういった会では、終わった後にお茶とお菓子で 懇親会を行うと楽しそうです。 隣の部屋にテーブル席を設けて、かわいい絵本 などを見ながら鑑賞するのもありかなと思ってい ます。 テーブル席を設けてお茶となると、どうしても おしゃべりが発生してしまい、演奏している人に とってはとっても不快なものですが、絵本が あればそういったことを防ぐ効果もあります。 |

| ターフェルムジーク | |

|

ターフェルムジークというのは、テレマンの曲集 にある名前です。テーブルミュージック、つまり 食卓の音楽といった意味です。 これはどちらかというと、食卓の方に主体があり 音楽はむしろBGMの意味合いが強いです。 上の場合とちがって、演奏中のおしゃべりも 大いにアリです。 このサロンにはガスは来ていませんから、火を 使った調理はできませんが、冷蔵庫や電子レン ジは用意しますから、ウーバーイーツなどを利用 してパーティも行えるでしょう。 ただし後片付けはきっちりやってくださいね。 ゴミも必ず持ち帰って下さい。違反すると次から は出禁になりますよ。きっぱり(笑) |