| 音楽資料室へ | エイパ西武線 例会進行表 |

トリオ・ソナタ の楽譜 |

テレマン 倶楽部へ |

| 音楽資料室へ | エイパ西武線 例会進行表 |

トリオ・ソナタ の楽譜 |

テレマン 倶楽部へ |

日本トリオ・ソナタ協会

バロックハウス

2020/11/5更新

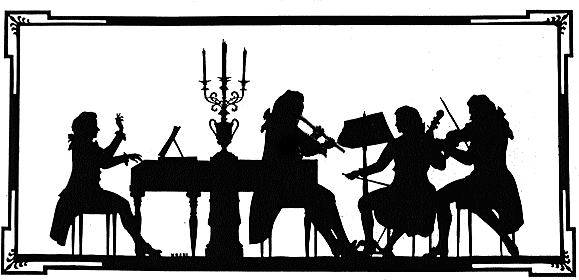

| 日本トリオ・ソナタ協会は、バロック時代の室内楽を、今持っている楽器を使って、現代の趣味(好み)で気軽にやっていこうという趣旨で設立しました。 バロック音楽を楽しむために、本物のチェンバロや古楽器は必要ありません。まずは気楽な気持ちで、まわりの仲間と声をかけあって、モダン楽器を使ったアンサンブルを楽しんでいきましょう。バロックハウスは、その実践の場です。ここの様子を参考にして、全国各地で、バロック音楽の例会が立ち上がることを願っています。 |

| バロックハウスは新型コロナの影響もあり、活動を終了いたしました。 短い期間ではありましたが、みなさまのご協力を感謝申し上げます。 ありがとうございました。 なお、このページは参考のため当分の間保存しておきます。 |

| 過去の例会 | 2019.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2020.1月 | 2月 |

| 新企画・第1弾 | 新企画・第2弾 |

| 379曲のソナタを試聴できます リコーダー、フルート、ヴァイオリンのソナタ 全379曲の全楽章を45秒間づつ試聴できます。 |

| ※鑑賞だけの方も大歓迎です。部屋にはご自由にお入りください。 |

こちらを向くと、少しだけ緊張します  カンタータのアリアもやっていきましょう  |

電子チェンバロのメリット ・安い!小さい!軽い(運べる)!調律不要! パイプオルガンも鳴る! さらに、ピアノの音ももちろん出ますから、前古典派あたりの初期ピアノを使った曲も可能です。そのことを考えて、61鍵でなく76鍵を採用しました。 どこの会社の重役会議かな?(笑) 古い仲間も集まってくれます  |

バロックハウスの「チェンバロ」について バロック音楽にチェンバロは欠かせませんが、こういった場所で合奏をする場合、本物のチェンバロはもちろん、コンソールタイプの電子チェンバロも、大きくて重いため運ぶことができません。 そこで、だれでも、どこでもバロックの合奏が楽しめるよう、ポータブルキーボードの活用をご提案していきたいと思います。 電子キーボード ヤマハ NP-31(76鍵) 約22,000円 または NP-12(61鍵) 約18,000円 スピーカー ボーズ SoundLink 約25,000円 あれこれ試行錯誤の結果、このシステムに落ち着きました。 キーボード本体のスピーカーは出力が弱い上、演奏者の方に向いていますから、合奏する人たちに音が聴こえないのです。パワー不足で低音も高音もほとんどだめで、音質もアウトです。 そこで、当初は小型のステレオスピーカーを2台、前に向けて置いて使っていたのですが、今度は演奏者に聞こえません。したがって斜めに置いてみたり、1台をうしろに向けたりと工夫していましたが、いまひとつ納得できないものでした。 この360度に音が聴こえるスピーカーは高音・低音ともパワーのあるしっかりした音で、これまでの難点をほぼ解消してくれました。 打上げを長く続けるコツは、なにより安いことです。(笑)  |

|

|

|

| 新企画・第2弾! |

| 10月から新アイテムが登場します。いつかやりたいと思っていたことです。それは「絵本」・・・??? バロックハウスでは参加時間のだいたい半分が「出番」です。つまり、半分は「待機」というわけです。まあ、「観賞」と言い直してもいいかもしれませんね。これが2枠続きとなると1時間待ちです。ちょっと長くて退屈するかもしれません。いやいや、名演奏揃いだからそんなことは無いはず、と言えるか言えないか、微妙なところです。(笑)(ファゴットのあたりからヘンテコな音が聞こえてくるぞ!) 常々思っていたことですが、音楽というものは、「映像」といっしょに聴くと実に心地よいものです。そうですね、たとえば古いウイーンの街並みを散策しながら、バックにモーツァルトが流れている、なんていうTV番組を一度はご覧になったことがあるのではないでしょうか。 これこれ、これをやってみたいのです。 さて、「映像」といっても、何があるでしょう?まさかスライドやテレビを持ちこむことはできません。そこで「絵本」の登場というわけです。すてきな絵本を見ながら、バロック音楽を聴く・・・。香り立つコーヒーでもあれば最高ですが、まあそれは我慢しましょう。(笑) 実は私は絵本を集めたこともあって(といってもわずかですが・・)10年ほど前に「教えてgoo!」のサイトで、「感動する絵本を教えてください。」という質問が立ち、それにいろいろな人が答えた「絵本」を買い集めたのです。したがってネタ(笑)は持っています。 これを毎月3~4冊づつテーブルの上に置いて、降り番の人はお茶を飲みながら「絵と音楽」を楽しむ、というのはいかがでしょうか? 実に簡単な企画ですから、さっそく始めてみたいと思います。第一回目はこの4冊です。     |

| 新企画・第1弾! | ||||

| みなさんは「ピアニカ」という楽器はご存知ですよね。別名「鍵盤ハーモニカ」(略してケンハモというそうですね)現代では小学校低学年の音楽の授業に使われているそうですが、私の時代は吹いたり吸ったりのハーモニカでした。そのあとリコーダーの時代になりましたね。 実は今、「大人のピアニカ」というのが流行っているそうです。ヤマハの大人の音楽教室で正式な種目にもなっています。音質も格段に良くなって、音域も広くなり、さまざまな芸術的な表現も可能だそうです。その道のプロもいて、ゲーム音楽やライブコンサートなどでも使われています。

このバロックハウスは、バロックの室内楽を現代の趣味で、というのがコンセプトです。となると、そんな素敵な楽器を放っておく手はありません。 そこで、トリオ・ソナタにもこの楽器を使ってみたら、というアイデアを出しました。音域的にはリコーダー・フルート・オーボエ・ヴァイオリンのパートを吹けると思います。たとえば、フルート・ケンハモ(笑)・チェロ・チェンバロの4人でテレマンのトリオソナタなどはいかがでしょうか?すごいですね、4人のうちの2人が鍵盤奏者です。 このアイデアは、現在の例会が1室しかないため、チェンバロも1台、つまり、鍵盤奏者はいなくてはバロックにならないので困るし、あまり多すぎても出番が減って困る、というなんとも難しい問題をあっさり解決してくれるものでもあるのです。旋律楽器の参加が少ない時は旋律を受け持ってもらえるし、逆に鍵盤奏者が多いときでも、旋律を弾けば出番が少なくなるということもありません。 さらに、ケンハモは和音も弾けますから、ヴァイオリンの重音もOK、和音の響きも使って、今までにないトリオソナタの世界が広がることと思います。 管楽器のブレスの苦労も鍵盤楽器の人に知ってもらえて(笑)、まさに一石三鳥のアイデアだとは思いませんか?  |

| 演奏のサジェスチョン |

| 1.楽譜の記譜について |

| 2.装飾について |

| 3.付点音符の演奏法について |

| 4.イネガル(不均等)奏法について |

| 5.トリルのしかたについて |

| 6.ビブラートについて |

| 7.トリオ・ソナタ、四重奏曲について |

| 8.通奏低音について |

| 管理人のひとりごと | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

| 皆様の例会運営に役立つかどうかはわかりませんが・・ | ||||||||

| 初採用!『チェンジシステム』 |

新しい試みを始めます。 「チェンジシステム」とは、選曲が決まり、各人に楽譜が配られたときに、「あ~、この曲は無理だな」と思ったら、違う曲にチェンジすることができるシステムです。(うまく行くかな?) 実は正直に申しますと、私が曲を選ぶ際には、手元に楽譜がありますから、自分の楽譜がなるべく簡単なものを選んでいるのです。(ずる~い!) 曲を選ぶときは、なるべくかっこいい曲にするよう心がけていますが、そのために、あるパートはずいぶん難しい楽譜が送られてきて、忙しくて練習するヒマはないし、こりゃー憂鬱な状況を抱え込んでしまったなぁ、と嘆く人もいるのではないかと思ったのです。 それではせっかくの楽しいイベントも台無しです。そこで「違う曲がいい」というリクエストに応えてみよう。ということなのです。 難しかったり、信条に合わなかったり(笑)、出番が多過ぎたり、いろいろ理由はあると思います。 4~5人の合奏ですから、他の人にも影響が及ぶことです。つまり、むやみにチェンジをするのは避けていただくという前提で、どうしても無理なら(多くは難易度からくると思いますが)、もっと簡単な曲に取り換えることができるようにします。もっとも曲の面白さという面では、マイナスになるかもしれません。それはメンバー全員の了解ということで。お互い様ですからね。 申告期限は、「曲が配られてから2日以内で、ひとり1曲限り」とします。だれから申告があったかは内緒です。(笑) まさか全曲最初からやり直し、といういことにはならないと思いますが、どうしてもアレンジが無理な場合は、こちらからもご相談させていただくことにします。 |

▲TOPへ

▲TOPへ 第11回例会 2020年2月9日(日) トリオソナタ特集

▲TOPへ 第10回例会 2020年1月19日(日)

▲TOPへ 第9回例会 2019年12月8日(日)今回は主催者急病のため中止になりました

▲TOPへ 第8回例会 2019年11月10日(日)

▲TOPへ 第7回例会 2019年10月13日(日)

▲TOPへ 第6回例会 2019年9月8日(日)

▲TOPへ 第5回例会 2019年8月11日(日)

▲TOPへ 第4回例会 2019年7月14日(日)

▲TOPへ 第3回例会 2019年6月9日(日)

▲TOPへ 第2回例会 2019年5月12日(日)

▲TOPへ 第1回例会 2019年4月14日(日)

▲TOPへ

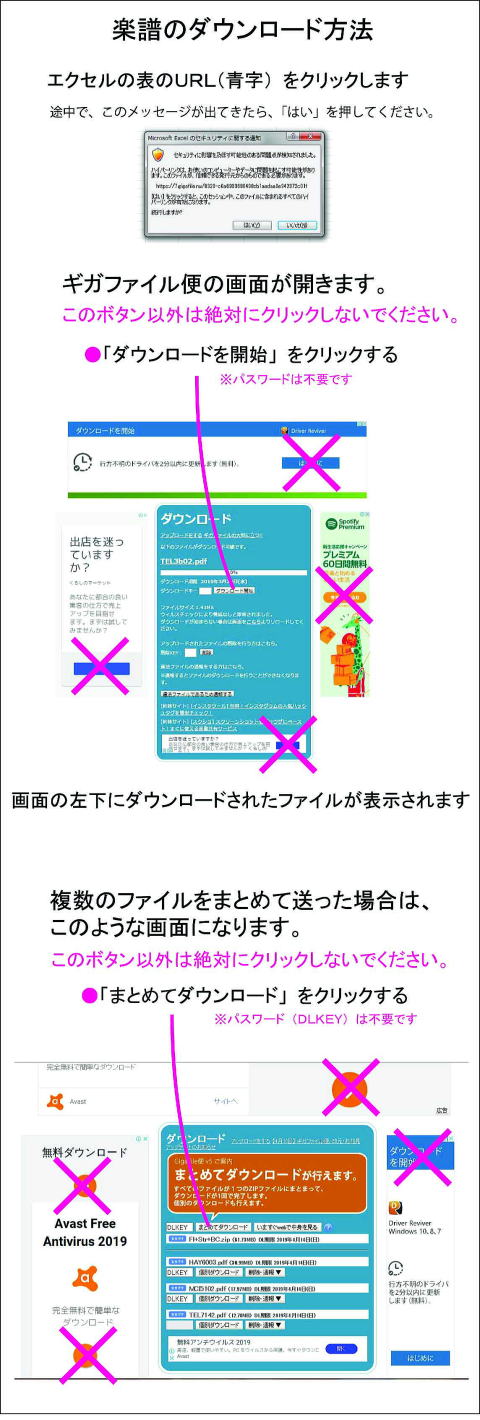

▲TOPへ 楽譜のダウンロード方法 バロックハウスで使う楽譜は、事前にPDFのファイルでお送りします。 楽譜のダウンロード方法は、下記をご参照ください。 楽譜はすべてのパート譜の入ったフィアルでお送りします。 その中から、ご自分のパートをプリントしてお使いください。 プリントのしかたについては、こちら [プリントのしかた] をご覧ください。  ▲TOPへ

▲TOPへ

▲TOPへ

▲TOPへ

▲TOPへ

▲TOPへ

▲TOPへ

▲TOPへ

▲TOPへ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*

|

| バロック音楽の演奏に役立ち(そうな)サジェスチョン | ||

| バロック音楽の楽譜 | 緩徐楽章の装飾について | 付点音符の演奏方法 |

| イネガル(不均等)奏法について | トリルのしかたについて | ビブラートについて |

| トリオ・ソナタ、四重奏曲について | 通奏低音について | |

| * バロック音楽の楽譜(記譜)について バロック音楽の楽譜を見て気が付くことは、フォルテやピアノ、クレッシェンドやスラーなどの演奏記号がほとんど書かれていないことです。当時の作曲家は、演奏に関しては、ほとんど演奏家に任せていたので、こういう楽譜に相成ったわけです。 つまり、演奏する人は自分の好きなようにやってよいですよ、ということです。 もっとも、好きなようにといっても、その当時の演奏習慣や、国によっても異なる趣味・好みがありましたから、あまりでたらめにやってもまずいのですが、すくなくとも「何も書かれていない通り」にやっても、これはあまり面白くないことになります。 やってはいけないことはただひとつ、「たいくつな演奏」はやってはいけないそうです。(笑) よく、昔は強弱(f/p)は階段式であってクレッシェンドのように徐々に大きくするということはなかった、と言う人もいませうが、決してそんなことはありません。単にそういう記号が書いていなかったというだけで、実際の演奏はクレッシエンドもデクレッッシェンドもあったのです。こういったことも当時の「趣味」の範疇であり、たとえば上向旋律の場合は自然にクレッシェンドがかかり、下降旋律の場合はデクレッシェンドにするといった具合です。特にアダージョで半音階で下がって行く場合は「死」を意味しているとのことですから、消え入るようでも良いのではないでしょうか。ただしあまりやりすぎても趣味が悪いということになりますから、ほどほどということも、これまた趣味のうちです。 スラーについても、ほとんど書いてありませんが、これも音型によってはごく当たり前につけられていました。タタタタ・タタタタという音型も、タアタタ・タアタタと初めの2つにスラーを付ければ、より自然でなめらかな音楽になりますし、技術的にもぐっとやさしくなりますから、大いに活用すべきことです。 また、面白いことに、こういったアーティキュレーションは演奏する人同士で統一しなければならないという、ごく当たり前の考え方が浮かびますが、バッハなどは同じ曲の中の同じ音型を、楽器によって異なるアーティキュレーションで書いてあることもあったそうで、かならずしも不統一だからといって、目くじらをたてるほどのことでもなさそうです。 あまり同じアーティキュレーションを繰り返してもたいくつですから、リピートした2回目は、アーティキュレーションや強弱を変えてみたりと、いろいろな変化を楽しめるのもバロック音楽の持ち味のひとつです。(同じ音型を繰り返す場合は1回目は強く、2回目は弱くというのが当時の趣味でした) あくまでも目指すはひとつ、聴いている皆が素敵だなと感じる「良い趣味」です。(笑) |

*

|

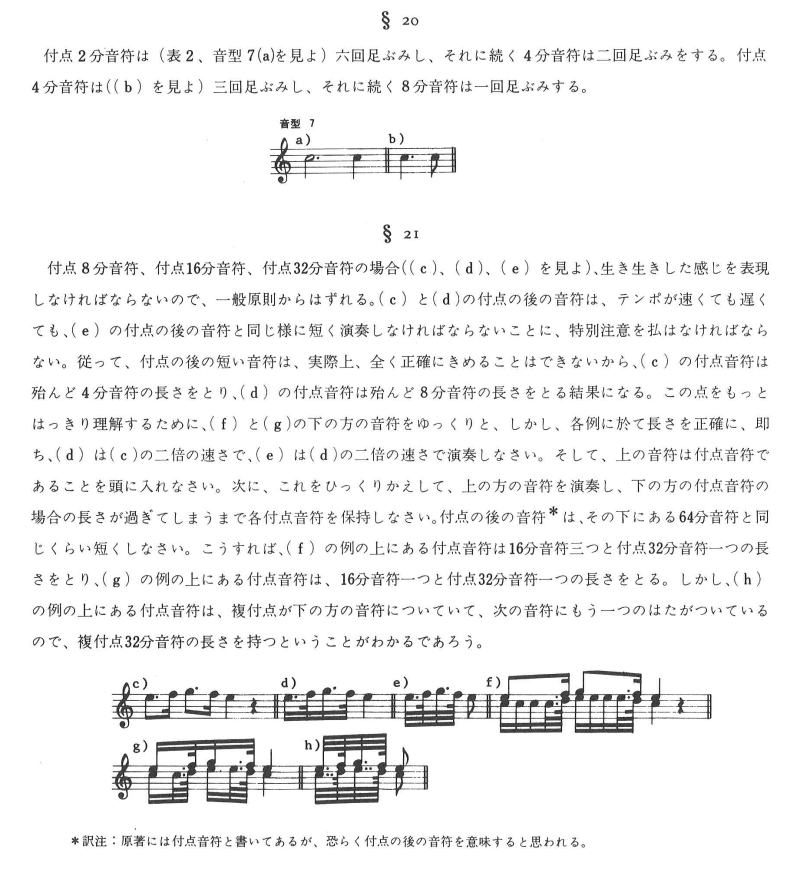

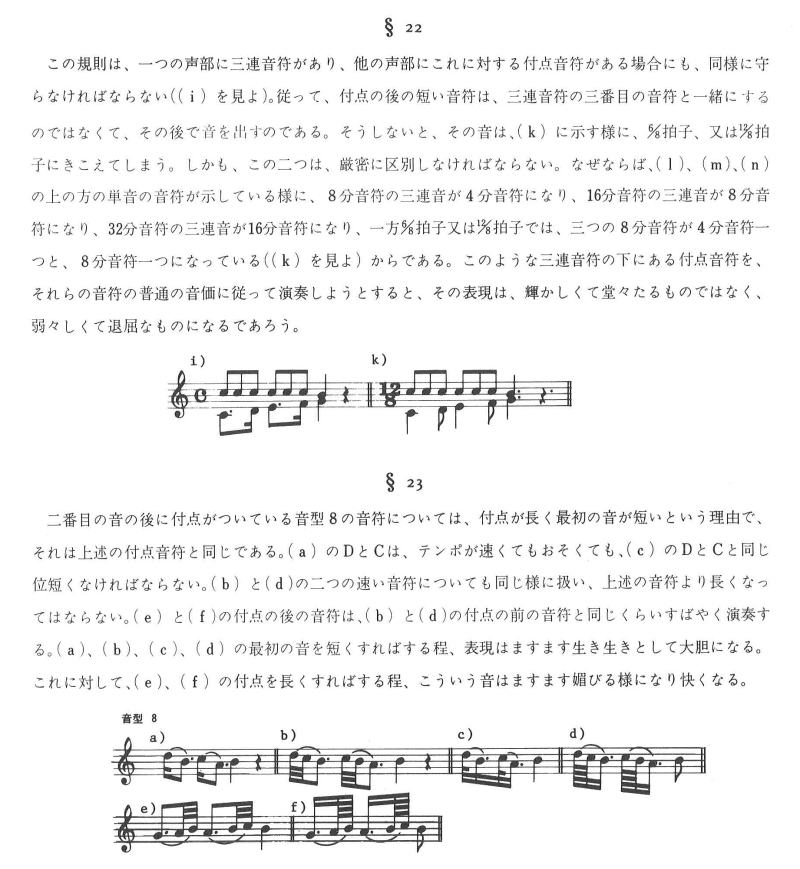

| * 付点音符の演奏方法 バロック音楽を聴くと、付点音符が現代のそれよりも鋭く演奏されることに気が付くと思います。 楽譜では付点なのに、演奏を聴くと、まるで複付点のような感じと言えばよいでしょうか・・・ つまり、バロック時代は、付点音符は今よりももっと跳ねて演奏されたのです。 それでは、そのルールはどうだったのでしょうか。 わかりやすいテキストとして、クヴァンツの「フルート奏法試論」の中にその記述があります。 要約すると、付点2分音譜、付点4分音符は、今と同じように3:1の割合で良いが、 付点8分音譜より短いものは、後ろの音は極めて短く演奏しなさい、ということが書かれています。 もうひとつ、旋律が3連符のメロディーで、その伴奏が付点音符になっている場合は、 伴奏を3連符に合わせて2:1にしてはだめで、あくまでも付点で演奏しなさい、と言っています。 (※4/4拍子や3/4拍子の曲の中に出てくる3連符の場合です) この2つが人によって解釈が曖昧な点ですので、 下記の文章をご参考に、演奏メンバー間で統一を図ってください。 ※ただし、長い付点音符でも、フランス風序曲などの場合は複付点にしたり、 速さによってはこの原則をはずれたり、いろいろな演奏を見かけます。 それらの根拠がどこにあるのかは私は知りませんので、まあつまり、 厳密に気にする必要はないと思います。) |

|

| * イネガル(不均等)奏法について バロック時代のフランス宮廷音楽の大きな特徴のひとつに、イネガル奏法(inegales)というものがあります。 ”イネガル”とは、フランス語で「不均等に」という意味です。(その逆は「均等に」の”エガール”です。) これはどういうものかというと、八分音符が順次進行で書かれている場合に、タタタタタタとは 弾かずに、タータ タータ タータと前の音を長く(不均等に)弾きます。 つまりジャズのように「スイング」する感じで演奏します。 (ただし、8分の3拍子のように8分音符が1拍の場合は、16分音符をイネガルにします) 長さの比率は決まったものではなく、その時々の曲に合った、好みで構いません。 この洒落た「趣味」が他の国、特にドイツの宮廷にも広まっていきました。 イネガルにするべきか、せざるべきかは、ある程度のルールがあります。 イネガルにはせずに、均等に弾く場合は、

|

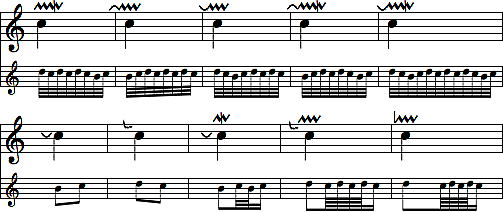

| * トリルのしかたについて トリルは、tr記号のついている音から始めるか、それとも上の音から始めるか、 だれでも一度は疑問に思ったことだと思います。 これは、バロック時代は原則として「上の音から始める」で良いと思います。 モーツァルトのころからは、この場合は上から、こういった場合はその音から、などと、 いろいろわけのわからないことを言い始めて、人によっても言うことが違うし、 まさになにがなにやらわからなくなってきますが、バロック時代ははっきりしたものです。 C.P.E.バッハの書いた本にも「必ず上から始めるように」とありますし、 クヴァンツも上からと言っていますから、 われわれが演奏する限りにおいては、あまり迷う必要はありません。 (もっとも、どの世界にも「例外」というのはありますし、初期バロック時代の状況はよくわかりませんが) ただ、フランス風の曲の場合、トリルにはいろいろな記号が用いられて書かれていますから、 その記号の示す通りの弾き方をする必要があります。中には下の音から始めるものもあります。 下はC.P.E.Bachの「正しいクラヴィーア奏法」の中にあるものです。  その他、トリルに関することでは、 均一な速さで震わせるのでなく、スピードを変えることが良い趣味とされていました。 つまり、ゆっくり始めて、だんだん速くするわけです。 そしてしっかり主要音を鳴らして終わる、という具合です。 この「だんだん早くする」というのは、日本の芸能でも良い趣味として用いられていますね。 身近なところでは、大相撲の太鼓や拍子木なども、 トン・トン・ト・ト・ト・ト・トロトロ・・・と言った具合に、徐々に速くなって行きます。 これはいったいなんと呼ばれている手法なのでしょう?(笑) 10円玉を立てて回したことのある人もいるでしょう。 倒れるときはだんだん速度(音)が速くなっていく、 これも似たようなものかもしれません。 古今東西、この加速度に「美」や「粋」を見出してきたのだと思います。 なお、余談になりますが、バロック時代の1キーのフルート(トラヴェルソ)の演奏で、 時折、3度ぐらいある幅広い音程のトリルを聴くことがあります。 これはバロックフルートには半音用のキーやトリルキーが無いため、 運指が複雑になることに加えて、音によっては非常に弱い音しか出ないため、 それを補うために、運指が簡単で、しかも良い音が出る上の方にある音でトリルをするためです。 初めて聴く人は、調子っぱずれの幅広のトリルに驚くと思います。 しかもそういった奇妙なトリルの運指表まで当時広く出版されていました。 しかしながら、クヴァンツの教本によれば、トリルは半音または全音の 正しい音程でしなければならない、と、こういったトリルをいさめています。 たしかに、ヴァイオリンやチェンバロなどの他の楽器は正しい音程でトリルをしているのに、 フルートだけが調子っぱずれのトリルを鳴らしていたら、「ったく、あのフルートは!」 と、周りからはひんしゅくを買っていたのはないかと思うのですが・・・。 その証拠に、その後フルートは改良が行われて、半音用のキーや、トリル用のキーが どんどん付けれらていき、正しい音程でできるようになりましたから、 やはりみんなヘンテコな音のトリルを好んではいなかったということがうかがわれます。 (これは私の推測の域を出ませんが) |

| * ビブラートついて 良く「バロック時代の音楽はノンビブラートで」という言葉を耳にします。さて、はたして真実はいかに、ということが今回のテーマです。(今回は私見がずいぶん入ってしましました) 出所をさがしてみたのですが見つからないので、記憶を頼りに書きますと、かれこれ50年ぐらい前に来日したイタリアのバロック合奏団が、ノンビブラートでみごとな演奏をしました。当時の日本人にとっては、まさに目からうろこです。それを聴いた日本の著名な評論家がメディアでノンビブラートのすばらしさ絶賛したのです。すると、一夜明けると日本中がノンビブラート一色になってしまった。(笑)という話を聞きました。(合奏団・評論家の名前がわかる方がいたら教えてください) いかにも日本的な話です。偉い人や有名な人の言うことは信じて疑わない。 私もこの半世紀にわたってバロック音楽に接して、いろいろな意見を耳にしてきましたが、確かにそういった時代もありました。かれこれ30~40年ぐらい前でしょうか。 しかし結論から先に申し上げますと、その考え方(ノンビブラート)はすでに時代遅れになっています。今の教育の現場(音楽大学)では、ビブラートはつける、というのが定番のようです。 なぜ「ノンビブラートで」、ということが言われるようになったのかをあれこれ調べてみましたが、どうやら、ルネサンス時代の合唱音楽に由来しているようです。パレストリーナなどの3声~5声のポリフォニーの合唱音楽を聴くと、夢の世界に溶け込んでしまうような、みごとなノンビブラートを聴くことができます。教会に行きますと、合唱を後ろで支えているパイプオルガンも、もちろんノンビブラートです。現代のような平均律ではない純正調の時代ですから、それは美しい和音が響いていたことでしょう。 ノンビブラートは、それ自体非常にすばらしい音楽表現であることは疑う余地がありません。 しかし、歌声やフルートなどの管楽器は、なんの意識もせずに普通に歌う(吹く)と、ある程度自然にビブラートはかかります。この時にかかる音の揺れを「ビブラート」と呼ぶのか、または意識的に音を揺らす技法だけを「ビブラート」と呼ぶのかで、ずいぶん議論は変わってくると思います。 よく「バロック時代もビブラートはかけていた、しかしそれは、一種の装飾的な表現であった」と言って、バロックフルートの場合、管をゆすったり(笑)、遠くの指孔を開閉したり、といったことがなされましたが、これでかかるビブラートは極めて人為的であり、自然にかかる揺れとは全く異なるものです。私からすれば、あまり好きではありません。 バロック時代の作曲家も、「激しいビブラートはかけてはいけない」などと言っていますが、これは裏を返せば、当時は皆が大いに(ひどい)ビブラートをかけていたことの証拠であり、それに対して苦言を呈しているのであって、バロック時代がノンビブラートだったという根拠にはなりません。 ちなみに、作曲家でフルーティストのクヴァンツは「フルート奏法試論」の中でこう言っています。「胸の動きによってフルートの音色をかなり良くすることが可能である。しかし、激しい動き、すなわち、震える動きではなくて、静かな動きでこれをするのである。」 つまりそういった「自然」で「上品」なナチュラルビブラートは、今も昔も大いに好まれたということです。ビブラートは装飾の一種というより、私から言わせてもらえれば、むしろ揺れを止めてノンビブラートにすることの方が、よほど装飾的な音楽表現ではないか、と思えるぐらいです。もっともバロック時代でなくても、クラリネットはノンビブラートで演奏する楽器ですし、いっしょに合奏する場合はファゴットもノンビブラートにすることが多いと思います。 さて、その「ノンビブラート」で演奏するということは、非常に面白く、演奏の楽しさを生み出してくれるのですが、これはビブラートをかけるよりもよほど難しいことです。 つまりビブラートの有り無しにかかわらず、演奏は結果的に心地良いものでなければなりませんが、フルートやヴァイオリンなどの場合、多くのアマチュアのノンビブラートの演奏を聴くと・・・・つまらないのです。 その理由は、なんとなくわかります。つまり音の震えを止めるだけで、いわゆる棒吹きになってしまっているのです。演劇で言えば棒読みの大根役者です。ノンビブラート→ バロック音楽では→ 歌うように、でなければなりません。つまりノンビブラートで延ばしている音に「表情」が感じられなければ、その演奏は失敗です。本来、表情や感情を表せる肝心なビブラートを取ってしまっているのですから、それでもって表情をつけるのはたいへん難しいことです。 そのための手段として、延ばす音の中間を膨らませる「メッサ・ディ・ヴォーチェ」の技法を使うわけですが、これはもともと歌の技法であり、歌が苦手な人がやっても所詮、猿まねになります。 プロの演奏を聴いてもそういった印象のものがあります。ひとつひとつ誇張して膨らませるので、初めて聴く曲が、いったいどんなメロディーなのか、まったくわからなくなってしまいます。 聴き終わって印象に残っているのは、演奏している人の、不自然に揺れる姿(笑)と、おおげさに弓を動かすしぐさだけです。音楽は目からも入ってきてしまいますから。 ノンビブラートを極めたいのであれば、まずはメッサ・ディ・ヴォーチェで、声を出して歌う練習も必要かなと思います。案外、演歌なども良い練習材料になるでしょう。 楽器の種類によっても、またソロかテュッティによっても事情は異なるのだろうと思っていますが、ここら辺までくると、話は技法を離れて「趣味」「好み(お気に入り)」の問題になってきます。 私はこの50年間バロック音楽一辺倒で来ましたが、ある疑問を抱いています。それは、いろいろな時代で、その時代の人たちは「自分たちの趣味」で音楽を奏でてきましたが、なぜ今の人たちは現代人の趣味を主張しないのだろうということです。ほとんどの人は「昔」の趣味にこだわります。現代の作曲家がアマチュア演奏家のための曲を作ってくれない、というのが一つの理由になるのかもしれませんが、なにも今作られた曲である必要もありません。 使う曲はバロック時代に作曲されたものでも、それを演奏するときは、「自分たち」が気に入った「今の」趣味で演奏すればいいじゃないですか。音を膨らませたい人は膨らませればいいし、ストレートな音が好きな人はストレートで良い、昔風が好きな人はそれも良いということです。これは正しいとか、間違ってるとかの議論が好きな人は、それもまた楽しみのひとつです。 では、今の人にとって良い趣味とは大体どんなものか(以下は獨協大学の論文より引用です) タラスキンは「私たちが歴史的演奏と呼ぶものは当時の音ではなく、今の音である。それは20世紀の趣味を映す鏡であり、同時代の真の音であることは、歴史上推定される音であるよりも4万倍も重要である」 と述べている。 現今の古楽演奏における現代の「趣味」は、具体的にはどのような点に読み取れるのだろうか。 津上は、[リフキンの演奏がある共感をもって現代の聴衆に受けいれられた理由は] きびきびした速めのテンポ、大げさに構えない、いわば軽い解釈、そして明るい音色といった、まさに現代に生きる音楽としての訴えかけに他ならない」、「現今の古楽演奏にほぼ共通してみられる音楽的特徴(たとえば輪郭のはっきりしたリズム、低音の強調、澄んだ音色)が、ロックやシンセサイザー演奏を生んだ現代の音楽感性と、どこかで通底している」と述べる。 |

| * トリオ・ソナタ、四重奏曲について バロックの代表的な室内楽と言えばトリオ・ソナタです。当時、一人前の作曲家として認められたければ、作品1として12曲のトリオ・ソナタを出版することが肝要である、と言われていたそうです。 楽器編成は、上声2部+通奏低音です。通奏低音は通常チェンバロとバス楽器(チェロやファゴット)がいっしょに演奏しましたから、合計4人の合奏ということになります。ただし、奏者が揃わなければどちらか一方だけでも構わないという風潮でした。(通奏低音はBCと省略します) ちなみに、テレマンがトリオ・ソナタを作曲するときの手法を書いていますのでご紹介しましょう。 「上の2つの声部は、互が対等に歌うように処理し、バスは上声部と親密な調和を保ちながら自然なメロディーで動き、ひとつひとつの音が必然性をもってそこにあると感じられるように作曲しました。」・・・とのことです。 上声2部といっても、必ずしも高音楽器であるとは限らず、わずかですが、変わりだねのものもあります。例えば、フルートとファゴット、ヴァイオリンとヴィオラ・ダ・ガンバ、オーボエとチェンバロ(旋律がチェンバロですから、通奏低音と合わせて2台のチェンバロが必要になります)、などといった編成です。 ・・・ さて、四重奏曲というのはどういった形のものになるのでしょうか。 これはトリオ・ソナタの編成に、もう1本旋律楽器が加わったものと考えればよいでしょう。通奏低音は同様ですから、基本的には5人で演奏する合奏曲となります。 つまり、2つの高音楽器(リコーダー、フルート、オーボエ、ヴァイオリン等の組み合わせ)にもう一本旋律楽器が加わります。 加わる楽器は 1.高音楽器(ヴァイオリン等) 2.中音楽器(ヴィオラ等) 3.低音楽器(チェロ等) の 3パターンがあります。 1の場合は、さらに2つのパターンがあります。 A.3本の高音楽器が対等に旋律を織りなす編成(例 3Fl, BC) B.1本のソロ的な楽器に、2つの伴奏的な楽器の編成(例 Fl, 2Vn, BC) (BC=Vc, Cem) 2の場合は、例えば2本のヴァイオリン、ヴィオラ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、通奏低音といった形です。 (例 2Vn, Va, [Vc, Cem]) これは弦楽四重奏の編成にチェンバロがプラスされた形のように見えますが、古典派以降の和声的なオーケストレーションとはちょっと異なり、上声3本が対等に旋律を歌っていく1-Aの変形と見れます。当時はヴィオラではなく、ヴィオラ・ダ・ガンバがもっぱら使われていました。 3の場合は、2つの高音楽器、チェロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、通奏低音です。 チェロは2つ使うわけです。 (例 Fl, Vn, Vc, [Vc, Cem])高音が管楽器の場合は、ファゴットもよく使われました。 通奏低音のチェロは低旋律を弾き、足されたチェロはオブリガート的な華やかな旋律を弾きます。 つまり、この場合のチェロはかなり難しい旋律を受け持たされるわけです。 テレマンはこの編成の曲を多く作っていて、アマチュアといっても玄人はだしの技術が要求されます。 (蛇足)ヴィオラ・ダ・ガンバは音域が広く、楽譜も低音から高音まで広い音域で書かれていましたから、現代においては、低い音域で書かれた曲はチェロで、高い音域で書かれた曲はヴィオラで、という具合に楽譜が書き直されて出版されています。つまり、この四重奏曲の解説は「現代・楽器事情」と捉えてください。 |

| * 通奏低音(略してBC:バッソ・コンティヌオ)について 私が長年にわたって素朴な疑問として持っていたのが、通奏低音はチェンバロなどの和音楽器と、チェロなどのバス楽器とが一対で演奏するパートなのですが、にわとりが先か卵が先か(笑)ではありませんが、はたして、 1 チェンバロの左手の旋律を補強するためにバス楽器がいっしょに演奏する、なのか、 2 バスの旋律が先にあって、チェンバロが右手の和音を即興で演奏する、なのか、 まあ、どちらでも良いことなのですが、発生的にはどちらが先なのか、ということでした。 この疑問にこだわり始めたのは、当時は通奏低音はどちらか一つがあればOKという風潮だったということを知ったためです。そうなると、もし一人しかいないのであれば、チェンバロとチェロのどちらがベターなのか、といったことにつながってきます。しかし、発生的な事由を記している書物はまだ見つけていません。 コレッリのトリオ・ソナタには、チェンバロまたはチェロ、と書かれています。andでなくorなのです。 それとは反対に、大合奏なんかになりますと、通奏低音だけでも全体の半分におよぶ人数が寄ってたかって演奏した、なんていう記述も見られます。たぶんチェンバロの他にリュートやテオルボ、チェロ以外にヴィオラダガンバやファゴットなんかも、たった一つのバスの楽譜に、何人も集まってにぎやかにやったのでしょう。 先に結論を言ってしまいましょう。あれこれ勉強した結果導き出された答えは・・・ ・・・「1」です。 なんだ、世間で一般的に言われていることと同じじゃないか。と思ったでしょう? しかし、この結論には結構深い意味があるのです。(なにをもったいぶり始めたんだ?) ここから先は、さらに興味のある人だけが読んでください。読んでも読まなくてもまったく問題ありません。 まず、第一に、「バス」と言われますが、これはチェロなどの「バス楽器」を指しているのではなく、チェンバロの左手が弾く「バス旋律」を指しています。作曲家はまずバスの旋律を作り、その上に高音の声部を乗せていったのですね。 上に2声部を乗せれば、バス旋律と第一旋律と第二旋律、のトリオ・ソナタができます。「トリオ」なのです。つまり この3者は対等なのです。ここが重要。通奏低音は「伴奏ではない」と言われる所以がここにあります。 現代の作曲家であれば、チェンバロの楽譜を作るときは、大譜表(ヘ音記号とト音記号)を使って、右手で弾く和音もきちんと書いて曲を完成させたことでしょう。ところが当時は紙も高価でしたし、演奏は演奏家に任せるという風潮でしたから、右手の和音は適当につけてください、ということで、作曲家はバスの旋律に和音の手助けとなる「数字」だけを、ほんのメモ的に書き足していったのです。これが数字付低音です。つまり、作曲家が楽をしたのです。ですから、バスの旋律だけしかない、というのは間違いで、実は大譜表と同じ楽譜だったというわけです。 さて、これで、どちらが先かという問題については、チェンバロが先、という感じになってきました。 では、ここにどうして「バス楽器」が登場するか、という問題です。 ちまたに言われていることは、チェンバロは音が小さいし、持続性がないため、それを補うためにチェロやファゴットで補強した、ということです。はたしてそうでしょうか? 当時使われていた旋律楽器は、もちろんバロックヴァイオリンやバロックフルート(トラヴェルソ)です。今の楽器に比べれば、音量は貧弱です。チェンバロはというと、ガタイも大きいし、当時の木や石で囲まれた室内で弾くと、こちらは逆に、結構ふくよかでボリュームのある音がします。ましてリコーダーソナタなどであれば、2人だけで弾いても全く問題のない音量バランスです。 ここから先はどこかに書いてあったということでなく、私の勝手な憶測ですので、他の人には言わない方がいいかもしれません。恥をかくかも(笑) なぜチェロが必要なのか、というと、実はチェンバロが自滅してしまっているのです。??? どういうことかというと、まずはチェンバロの左手だけでバス旋律を弾くと、メロディーが結構りっぱに聴こえてきます。音量もそうですし、音の継続性だって2拍~4拍分ぐらいは延びているような印象があります。人には余韻も感じる能力がありますからね。 ところが、そのバス旋律に、右手で3和音をつけていくとどうなるか。低音だろうと高音だろうと、チェンバロの弦をはじく音量は同じです。つまり、低音1に対して高音3の圧倒的音量差で、低音の旋律がかき消されてしまい、もはやトリオとしての上声部と「対等」なメロディーは聞こえてきません。高音も低音も音質が同じですから、完全に溶け合ってしまいます。これが「自滅」です。(笑) 低音旋律はその曲の一番重要な音ですからね。これはまずい。「トリオ」ですから上声部と対等の音が必要だ、ということで、チェンバロの右手の和音に消されない「音質」が必要になったわけです。つまり音量でも継続性でもない、「音質」です。さらに、上がヴァイオリンの場合は、ヴァイオリンと対等の「表現力」を持った楽器=チェロですね。上がフルートやオーボエなら、それらと同等の「表現力」を持った楽器=ファゴットが使われたというわけです。 ということで、じゃあ、どちらかひとりだけということになると、結構なやんでしまうことになります。チェロだけの通奏低音も好きだよ、という人がいましたが、それは上の理由によるところでしょう。ところがチャラチャラした音がしないとバロックらしくない、という人はそれはまたそれで正解なのでしょう。まあ、がんばって2人集めてやってください。(笑) 面白い逸話として、昔オーケストラの楽団員がハイドン先生に、これだけ大人数だとチェンバロの和音はもはや聴こえませんが、必要ですか?という問いに、「あのチャラチャラ感があるから良いんだよ」と言ったと言いますから、今も昔もチェンバロに対する気持ちは同じものがあるのかもしれません。(笑) |